Regina Silveira: Tramadas: Texto crítico: Ana Maria Maia

A mão é o avesso da imagem

Embora Regina Silveira se dedique a uma pesquisa de quase sessenta anos sobre tecnologias gráficas, culminando em uma trajetória artística conceitual e multimeios, a manualidade nunca deixou de ser um assunto em seus trabalhos. O que poderia parecer uma contradição, denota, na verdade, seu desejo constante de compreender o mundo a partir do encontro ambivalente, tanto produtivo quanto conflituoso, entre estruturas e gestos — ou acordos coletivos, carregados de inerentes mecanismos de poder, e o horizonte de uso, expressão e desobediência cabíveis a cada indivíduo perante tais convenções.

As mãos tornaram-se tema pela primeira vez quando a artista dava aulas de gravura e queria ironizar uma mentalidade acadêmica que tentava preservar nesta linguagem uma ideia de autoria ligada ao rastro gestual. Dali por diante, os membros seguiram aparecendo nas obras como advertência mais ampla de que, artesanal ou industrial, tudo o que está dado foi em algum momento construído enquanto tal. Portanto, antes das coisas serem o que são, cabe lembrar que já foram a ideia e o trabalho de alguém, e inúmeras tomadas de decisão subsequentes que lhes atribuíram sentido, função, grau de relevância e destino. A superfície polida das imagens, que a história ocidental nos levou a suspeitamente apreender como prova fiel da realidade, sobretudo depois do advento da fotografia, torna-se o dogma que a artista se dedica a acarear. Com o intuito de refletir sobre uma política de representações, ela torna sua obra uma sucessão de convites para que o nosso olhar se mantenha atento e questionador diante da eficácia dos discursos visuais que nos cercam e em tanto controlam nossos imaginários.

Essas lições já se manifestam explicitamente desde o final dos anos 1970, quando Regina participa de um momento pioneiro da videoarte no Brasil. Durante a ditadura civil-militar, época em que, não por acaso, a televisão comercial se popularizou no país como principal mídia de massa, sua geração encontrou na linguagem audiovisual recursos para capturar imagens cotidianas com apuro técnico e um viés contracultural.

Enquadradas em plano fechado diante de uma lousa escolar, são justamente as mãos da artista que protagonizam uma série de trabalhos em vídeo[1] realizados no contexto do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP). Com movimentos simples e prescritivos, esse fragmento do corpo preserva o anonimato do gesto, ao passo que enfatiza a didática da subversão. Em Campo (1977), o dedo indicador desliza sobre as bordas da imagem para apontar seus limites e sugerir o que lhes escapa. Em Artifício, do mesmo ano, o punho agarra a ponta translúcida de uma fita adesiva sobre a qual está grafado o título do trabalho, fazendo-o desaparecer em poucos instantes, junto à ilusão de sua existência enquanto algo a mais do que mero fenômeno imagético.

As mesmas mãos que devassam narrativas hegemônicas são as mãos que se mantêm irrequietas no decorrer do tempo para a artista tecer seus próprios caminhos de vida e obra. Sua presente mostra individual na Galatea Salvador reúne exemplares de séries e ações realizadas desde 1990 em suportes diversos. Gravura, lito-offset, serigrafia sobre papel ou objetos utilitários, impressão digital, azulejaria, adesivagem em vinil de recorte e intervenção urbana perfazem o vocabulário em exibição, enquanto remetem a uma carreira desde sempre marcada pela vasta pesquisa de materiais e linguagens, dos mais tradicionais aos inaugurados com o experimentalismo contemporâneo. Todos os projetos selecionados remetem à prática do bordado, acionada como método compositivo, mas ainda mais como metáfora do trabalho manual, de uma cultura material e de uma educação doutrinária muito comumente associada ao gênero feminino e à domesticidade.

Tomando para si essa prática e as preconcepções sociais associadas a ela, Regina põe-se a bordar. Nas tramas quadriculadas, deposita cada ponto interessada tanto em compor imagens quanto em investigar suas codificações. Agulhas, novelos de linhas, dedais, alfinetes, tesouras e botões seguem configurando um universo de instrumentos e temas, de alguma forma perturbado pela presença de outros artefatos de incisão e construção. Exemplos disso são o abridor de garrafas e o parafuso na série Risco (1999) ou o revólver e o martelo em Tramada (2015). Ignorar suas diferentes vocações e implicá-los em uma mesma costura é um procedimento que deve ser destacado como parte importante do comentário da artista. Evidenciá-los na representação é uma segunda medida crucial, que lhe permite uma abordagem analítica dos enunciados. Como na equação kosutiana,[2] esse conjunto de trabalhos propõem a todo tempo uma relação entre instrumentos, objetos e imagens, algo deflagrador de um jogo de traduções e sinonímias que vincula a coisa em si à sua qualidade potencial ou ao seu vestígio enquanto memória.

Em Tramada (pink) (2014), uma composição geométrica nasce do bordado diagonal em ponto cruz. O trabalho avança por quase toda a superfície de um suporte amplo deixando poucos pontos de referência aparentes. Uma agulha espetada perpassa o canto inferior, como se a atividade estivesse em pausa. Parece que o processo criativo poderia continuar, a não ser pelo fato de o instante ter sido fotografado, extraindo neste registro qualquer chance de movimento futuro. Há algo de melancólico — e, ainda assim ou justamente por isso, contundente — na percepção de que parte das insurgências políticas e estéticas prescritas por Regina Silveira terminam confinadas de volta no âmbito das imagens técnicas.

A artista não parece recusar esse devir, mas, pelo contrário, busca compreendê-lo atuando como uma espécie de infiltrada. Ela recorre às estruturas de produção industrial, assumindo sua reprodutibilidade e formas de otimização, bem como constrói uma visualidade persuasiva, capaz de conviver e por vezes confundir-se com recursos do design gráfico e da propaganda. Desta maneira, chega muito próximo ao cerne da “imagosfera”,[3] sistema vigente de hipermediação e controle das experiências de vida e sociabilidade por imagens. Implica-se nesse regime de visibilidade para colocar seus paradigmas em causa criando presenças que muito mais falam de ausências.

Sombras e armadilhas

Ao variar ângulos de observação e luz sobre os objetos que representa, Regina Silveira distorce suas formas e provoca longas sombras que se projetam no entorno. Essa é uma estratégia que a artista investiga desde os anos 1980 em obras instalativas[4] e bidimensionais. Na série Armarinhos (2002), as sombras surgem a partir de peças de aviamento, cuja trivialidade de repente dá lugar ao mistério, ao passo que a escala diminuta passa a abarcar uma imensidão. A mancha escura que rouba o protagonismo das obras alimenta a crença de que tudo tem alma, até mesmo uma simples agulha. Assim, ao inquietar a imaginação, o elemento gráfico também coloca em crise a noção de uma objetividade única e estável enquanto sinaliza o lugar irredutível das subjetividades.

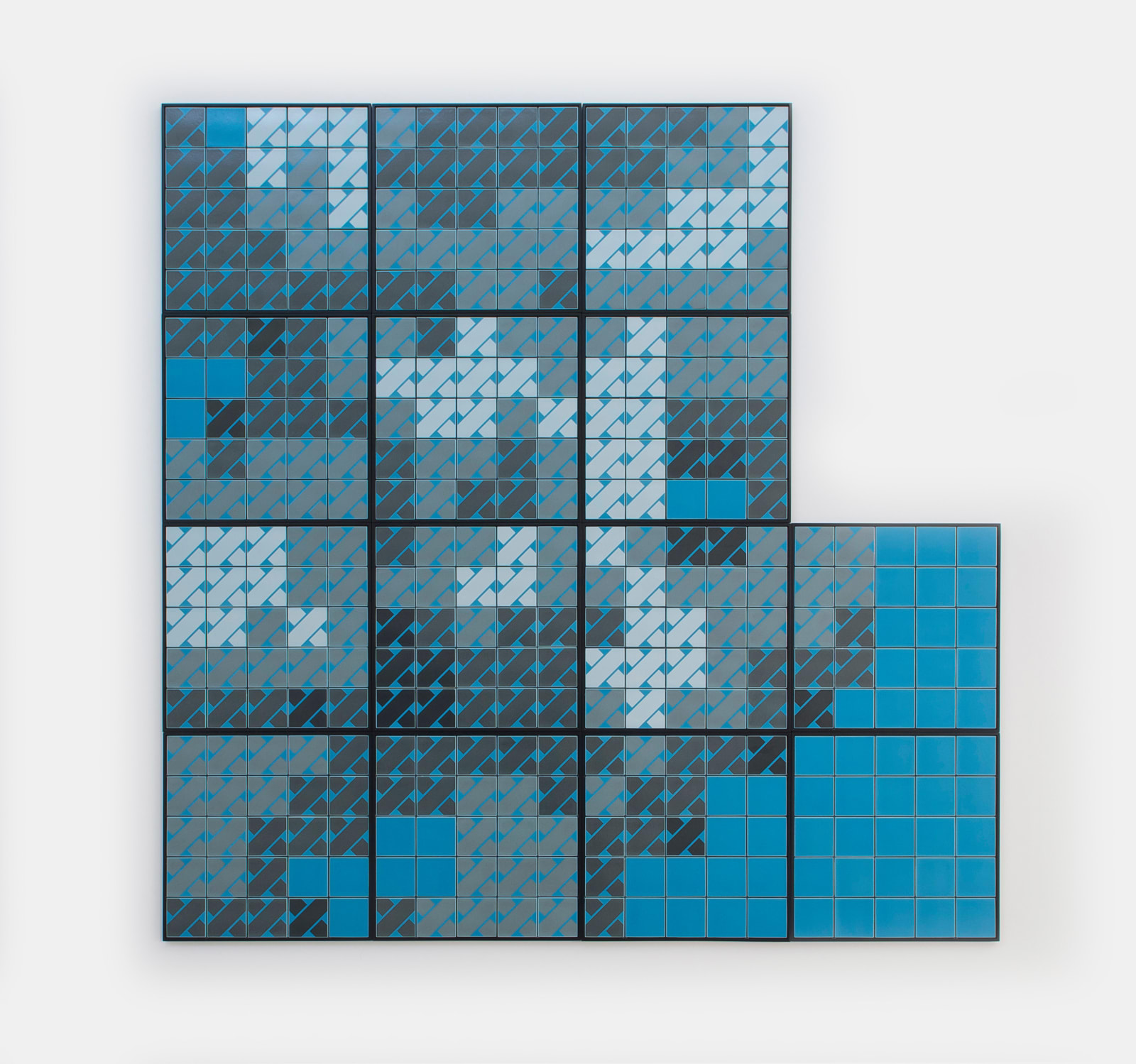

A trajetória da artista ventila o propósito de potencializar as agências individuais. Isso consta nas tentativas de desreprimir e desalienar o cotidiano que se dá na esfera privada. Aparece ainda em projetos para o espaço público, onde ela se dedica a confrontar normativas da vida coletiva e situar o sonho e delírio no horizonte do possível. Em 2010, quando foi convidada a intervir na arquitetura externa do Museu de Arte de São Paulo (Masp), Regina cobriu toda a fachada de vidro com a imagem de um céu gráfico. Na visão de Tramazul, a paisagem atmosférica não estava acima do edifício, como de costume, e sim nele próprio. O firmamento acercava-se das pessoas visitantes e entregava-se como fruto inconcluso de um trabalho humano. Suas tramas permaneciam aparentes, suas nuvens pareciam ainda estar sendo bordadas por alguém.

À medida que costura cidades, Regina Silveira toma assento no debate sobre as consequências deste projeto moderno de condensação dos espaços de vida e sociabilidade. O simbolismo de suas tramas gráficas abarca os fluxos e redes que a urbanidade torna possíveis, intensificando a experiência das pessoas que ali se encontram. Essa dimensão comparece em Casulo (2013), intervenção que ganha mobilidade por haver sido realizada em ônibus e paradas da malha viária de Curitiba. Feito de tramas em ponto cruz agigantadas sobre teto e janelas dessas estruturas, o trabalho, no entanto, também permite vislumbrar a contraparte da mesma ambição. A imagem de um equipamento público enredado aponta a impossibilidade de acesso efetivo ao que o meio urbano oferece, face à força do poder político-econômico que o erige e ao capital imobiliário que o assedia com força exponencial. A perda de direitos civis resulta no mais evidente indicativo da falência da cidade enquanto projeto.

Se o bordado mostra a utopia e a crise das formas do mundo, bordar pode ser um bom exercício para vislumbrar as soluções e armadilhas que foram deixadas no caminho. A aposta da Regina Silveira é atravessar essa dualidade como se disso pudesse extrair hipóteses sobre o que cabe à arte perante a técnica e toda sorte de instituição organizadora de uma ética do saber e do fazer.

Entre muitas respostas possíveis, uma surge de Bordado malfeito (2025). O painel translúcido adverte logo na chegada à galeria sobre a liberdade como princípio e a profanação como método. As mãos da artista não aparecem nem nessa nem na maior parte das obras, mas sua desobediência nos leva a senti-la presente. A cada traço torto ou ponto que escapa da malha, ela garante direitos seus, da arte e das mulheres de serem o que quiserem ser e fazerem o que quiserem fazer, com os pés na história e os corações e mentes onde os seus desejos estiverem. Divertido, ainda que grave e contundente, o dedo em riste de ofensa ou interdição, projetado como holografia giratória no vídeo Una vez más (2012), recobra o vocabulário dos gestos sem negociar um centímetro do que foi conquistado até aqui. Ele não está de fato exposto, mas sua atitude se faz presente no imaginário da mostra.

Ana Maria Maia é curadora-chefe da Pinacoteca de São Paulo, pesquisadora e professora.

[1] No ano de 1977, Regina Silveira desenvolveu as suas primeiras obras nessa linguagem: Artifício, Campo e Objetoculto, todos criados a partir de jogos de linguagens entre suas mãos e elementos de um cenário escolar afeito a exercícios de escrita e ilustração. Em 1980, a artista finalizou o trabalho A arte de desenhar, com características bem próximas à série inicial.

[2] Em One and Three Chairs (1965), o artista estadunidense Joseph Kosuth aproximou três elementos em uma instalação: uma cadeira, o verbete do dicionário descrevendo esse objeto e uma fotografia reproduzindo-o em escala real. Postos lado a lado, esses sinônimos chamam atenção sobre como a linguagem media a experiência estética e a percepção do mundo.

[3] Paul Weibel descreve como “imagosfera” algo que “recobre inteiramente o planeta. [...] uma camada contínua de imagens que se interpõe como um filtro entre o mundo e nossos olhos.” Paul Weibel, “Electronic Culture in Ars Electronica Center”. In: Timothy Druchrey, Ars Electronica: Facing the Future. MIT Press: 1996, p. 227, tradução da autora.

[4] Em In Absentia (1981), instalação apresentada na 16ª Bienal de São Paulo, a artista dispôs duas bases museológicas vazias e, a partir delas, pintou chão e paredes sinalizando as sombras de duas obras de Marcel Duchamp, nome canônico do modernismo europeu.

![Regina Silveira, Alfinete, da série [from the series] Armarinhos, 2002](https://artlogic-res.cloudinary.com/w_1600,h_1600,c_limit,f_auto,fl_lossy,q_auto/artlogicstorage/antoniabergamin/images/view/7e6c27d2c7b985e20d1a5ff326b8f0b4j/galatea-regina-silveira-alfinete-da-s-rie-from-the-series-armarinhos-2002.jpg)

![Regina Silveira, Martelo, da série [from the series] Tramada, 2015](https://artlogic-res.cloudinary.com/w_1600,h_1600,c_limit,f_auto,fl_lossy,q_auto/artlogicstorage/antoniabergamin/images/view/32ff3868b1ed7acb0909592cc219cdf3j/galatea-regina-silveira-martelo-da-s-rie-from-the-series-tramada-2015.jpg)